Seguimos con nuestros artículos especiales por el día del #OrgulloBarroco, en esta ocasión es @OsaLicenciosa quien nos acerca al lenguaje utilizado por arquitectos para mostrar el escenario del poder. Feliz día del Orgullo Barroco.

El siglo XVII está marcado por las guerras y las crisis sociales, económicas y de poder. Sin embargo, el Barroco empieza desde el poder y persiste en y para él.

En el siglo anterior, Roma había sufrido la amenaza de la pérdida de su inequívoco dominio de la cristiandad. La Reforma crecía y se instalaba en el norte. El papado era criticado por sus dispendios, no demasiado fructíferos. Pese al mecenazgo de los papas anteriores, Julio II, León X o Paulo III, el saco de las tropas de Carlos V era la imagen más internacionalizada de Roma. Ni siquiera San Pedro del Vaticano tenía la impresionante apariencia que se le presuponía. Sixto V, el último Papa del Cinquecento romano, sabía que el Papado necesitaba dar un paso hacia adelante, y tenía claro que Roma sería el escenario. El pontífice preparaba un ostentoso jubileo para el año 1600: la capital de la cristiandad debía, no solo serlo, sino aparentarlo. El papa iniciaba así el cambio que llevará a la gloria a la nueva Roma imperial, esta vez, del imperio de la Iglesia. El primer paso del pontífice sería unir los santos sitios, las siete basílicas paleocristianas conservadas y las renacentistas con grandes avenidas. Y en esas avenidas para ver, para circular, para procesionar, en esos hitos para marcarlas, en el primer obelisco llegado a Roma, se gestaría el Barroco. La intervención de la Roma de Sixto, al modo de un ensanche intraurbano decimonónico, acaba con lo angosto, con lo medieval; levantaba, al fin y al cabo, las nuevas vías ostentosas (y salubres), de la llamada a ser Capital del Orbe.

Esta es la Roma que abre el Barroco: la Roma del 1600. La Roma escenario para la nueva ostentación de los actos litúrgicos de exaltación del dogma, la Roma que luchará por ocultar la verdadera crisis que asola Europa, por disimular la pobreza, la muerte de las epidemias y las guerras: la Roma escenario de la coreografía que necesitaba desplegar la Iglesia. El escenario de Bernini, dicho sea de paso.

El manierismo ya había roto con la pureza del clasicismo renacentista, con la medida, acon el humanismo arquitectónico, con la estética canónica. El Barroco recogía ese guante y hacía de la exageración, de la expresión, del teatro, del drama, su lenguaje. Lo anticlásico daba paso a lo irracional, se partía de los elementos clásicos solo para quebrarlos, moldearlos, curvarlos, agrandarlos. Mirar un edificio Barroco romano y pretender abarcarlo es tan difícil como ver una fachada a través de una celosía de tracería cerrada y querer evitar las sombras. El resultado es ese: lo Barroco no puede mirarse de frente, no puede abarcarse de un solo vistazo, juega con nosotros, nos envuelve, nos abruma, nos agota. La sensación que nos deja es la de sentirnos dominados, diminutos, una parte ínfima de un algo mucho mayor, aunque las dimensiones reales de lo que observamos puedan llegar a ser ridículas. Es lo que sentimos, aún hoy, paseando entre las sombras de la columnata de la plaza de San Pedro de Bernini, lo que nos provoca su Fuente de los Cuatro Ríos al rodearla, lo que percibimos intentando memorizar todo su baldaquino a un tiempo.

Bernini: Plaza de San Pedro del Vaticano (1656-1667). Detalle.

Eso era lo que necesitaba la Roma del siglo XVII: que donde hubiese poder, se ostentase; que donde no lo hubiera, también. Y el resultado de esa necesidad fue ese estilo inestable, teatral, curvilíneo, retorcido. Ese estilo sorprendente, en el sentido más dramático del término.

Pero Roma no era solo la sede del papado. Las crecientes órdenes religiosas emplazadas en la ciudad necesitaban igualmente mostrar su poder, aparentar para recibir fieles, donaciones, apoyos. Todos estaban obligados a jugar al juego y contribuir con ello a la grandeza de la Ciudad Eterna. Y algunas contaron para ello con el arquitecto capaz de engrandecer el espacio más pequeño, capaz de cegarnos con una fachada del tamaño de una pequeña iglesia de pueblo: Borromini. Si Bernini fue el gran escenógrafo, Borromini fue el gran jugador de la arquitectura, el engañabobos, siendo los bobos todos nosotros. Fue aquel capaz de dominar la curva, la recta, la contracurva, los cambios lumínicos y los efectos sorpresa, como si el mármol fuese barro.

Francesco Borromini. Sant’Ivo alla Sapienza. Cúpula. 1642-1660. Foto: wikipedia.

El ejemplo de Roma pronto traspasó fronteras. Algo tan grande y tan servil al poder estaba abocado a trascender.

Europa se veía asolada por las luchas hegemónicas cuyos hilos disponían los monarcas absolutos y sus cortes aristocráticas. Necesitaban del Barroco para mostrar su poder y dominio omnipotente e inviolable, el dominio dado por Dios y, por tanto, equiparable al del papado: el poder incontestable. Sin responsabilidad alguna ante su pueblo sobre el papel, los monarcas absolutos sí sentían, por alguna razón, la necesidad de justificar y mostrar su omnipotencia. La omnipotencia que no estaba obligada, si quiera, a doblegarse a las necesidades del alma. No tenían obligación de mostrar una visión pesimista de la vida terrenal, ni estaba en su mano ofrecer la salvación divina al maltrecho pueblo: solo podían, o querían, ofrecerse a sí mismos y ostentar su propia fuerza. Y la monarquía que más necesaria y útil vio esa ostentación, fue la que acabaría por dirigir el futuro de Europa y desterrar del dominio a la, hasta entonces, hegemónica Monarquía Hispánica. Fue Francia. El Barroco fue el estilo adoptado por la monarquía absoluta francesa y, dada la utilidad propagandística de este movimiento cultural (no solo artístico), podríamos plantearnos si el Barroco regio se desarrolló hasta límites insospechados gracias al poder de la monarquía, o si esta creció con ayuda del Barroco.

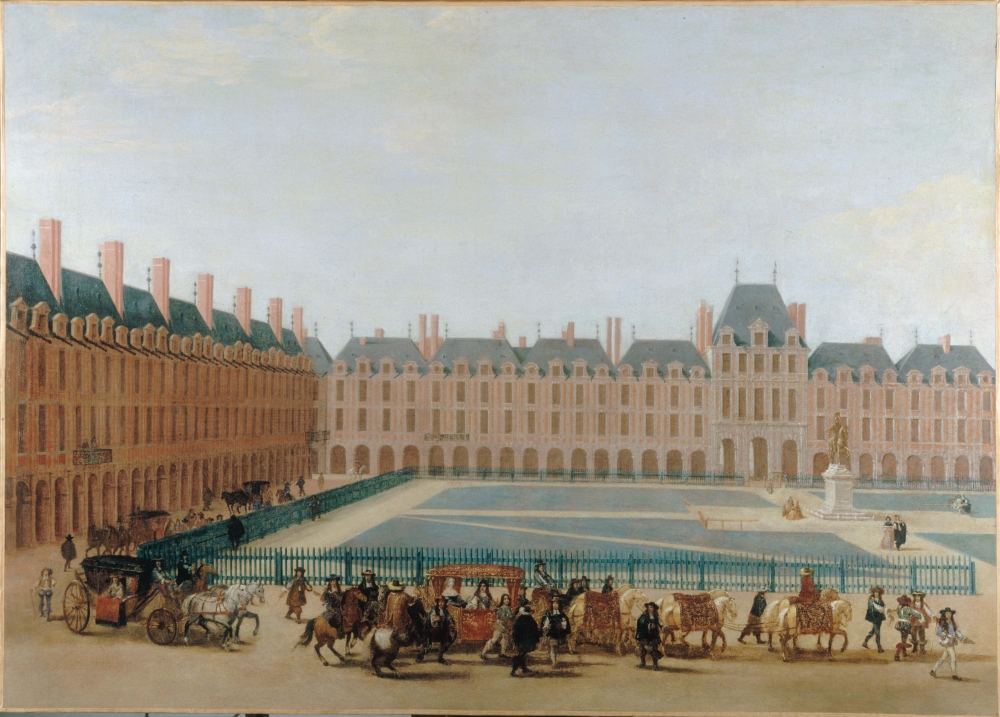

Paseando por el Museo Carnavalet de París, uno se encuentra con esta imagen.

Luis XIV en la plaza Real. 1655. Museo Carnavalet

Se trata de la cabalgata de Luis XIV en la Plaza Real de París, la hoy plaza de los Vosgos, la primera plaza barroca de la gran urbe. En esa plaza se sitúa la imagen de ese otro barroco, la del Barroco real. Las cabalgatas reales no eran más que el equivalente regio de las procesiones cristianas. Si en Roma las procesiones recorrían las nuevas avenidas, en París, y en Madrid, las cabalgatas cruzaban las ciudades para un supuesto regocijo del pueblo. Eran la puesta en escena del poder absoluto.

Las nuevas cortes estables del Barroco, las ciudades capitales, emulaban a Roma. En toda Europa se concibieron incontables proyectos urbanísticos en los que se diseñaba la ciudad, sus palacios, plazas y emplazamientos para iglesias. Todos los elementos formaban parte del plan: edificios, avenidas, espacios públicos, fuentes. A la manera de Roma. Los palacios imitaban e incluso engrandecían el Chigi-Odescalchi de Bernini, las plazas acogían las estatuas ecuestres de los monarcas, modelo, ya desde la Antigua Roma a la que emulaba la nueva, del máximo poder terrenal.

La propia plaza de los Vosgos, en la que veíamos desfilar a Luis XIV, había sido la primera de un ambicioso plan de ordenamiento urbano de París, el primero del Barroco. De forma cuadrangular, formaba parte de un conjunto de plazas de formas puras que conquistarían la capital francesa: la plaza triangular del Delfinado, la circular de las Victorias, la rectangular de la Concordia y la octogonal que perdura en la Place Vendôme. Diseñada a comienzos del siglo XVII, la plaza de los Vosgos, o Plaza Real entonces, sería, precisamente, el escenario de la estatua ecuestre de Luis XIII encargada y ubicada en ese emplazamiento por el propio cardenal Richelieu. Poder, apariencia, ostentación, teatro.

Pero a Luis XIV, ni las procesiones ni las ampliaciones del Louvre parecían satisfacerle. Nada fue suficiente para la imagen que el propio rey tenía de su poder; y así llegó Versalles.

El palacio de Versalles es el mejor símbolo del poder regio por esa razón única que anunciábamos antes: creció con él. Luis XIII, acompañado por sus archiconocidos consejeros, Richelieu y Mazarino, había sentado las bases del poder absoluto. Pero Luis XIII solo había tenido en Versalles un refugio de caza. El palacio nunca había sido una corte. Luis XIV, el rey procesionario, fue quien vio en el espacio del pabellón de caza, el lugar idóneo para construir y ampliar la imagen arquitectónica de su creciente poder. Si los Vosgos habían sido el primer ejemplo de ordenación urbana en la ciudad francesa y el palacio del Louvre había sido el ensayo de lo que un rey francés consideraría el mínimo necesario para asentar su corte, Versalles se convertiría en el modelo real del Barroco, todo ello sin perder nunca la idea necesaria: ostentación, poder, apariencia y engaño. Exactamente lo que nos provocan la Galería de los Espejos o la bóveda de la Capilla Real del palacio al acceder a ellas.

J. Hardouin-Mansart: Galería de los espejos, Versalles (1678-1700)

Las intervenciones de Le Vau primero, y de Hardouin-Mansart y Le-Nôtre después (los mismos que, junto a Le Brun y Perrault habían ampliado para Luis XIV el Palacio del Louvre, desoyendo este último los diseños proporcionados del propio Bernini, puede que incapaz el italiano de comprender la necesidad de ostentación inabarcable del monarca), hicieron del palacio francés el mayor símbolo del poder real en la Europa del momento. Versalles sería por la misma razón, imitado en las grandes cortes del continente, incluida la futura corte borbónica en España, donde la estructura de la fachada del Palacio Real de Madrid o los Jardines del de la Granja, beben de Versalles. Beben del poder. Beben, como no podía ser de otra forma, de las posibilidades del Barroco.

G. B. Sacchetti: fachada del Palacio Real de Madrid (1736- 1764). Estructura basada en las fachadas a los jardines de Versalles y en la estructura de palacio barroco de Bernini, organizada en tres alturas: zócalo, pisos intermedios enmarcados en un orden gigante, y balaustrada.

Jardines del Palacio de la Granja, Segovia (1721-1724)