Como os comentamos, hasta el próximo día 7 de diciembre, día del #OrgulloBarroco tendremos a una serie de especialistas invitados que nos hablarán de diversos aspectos del barroco. En esta ocasión contamos con el enorme privilegio del que el profesor José María Domínguez, del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid, haya querido participar e iluminarnos un poco sobre las músicas del barroco.

Cuando el embajador Domenico Zane puso fin a su misión diplomática en Madrid, envió al Senado de Venecia una memoria de su estancia en la corte de Felipe IV en la que retrataba así al monarca: «goza mucho de la caza, de la pintura y de la música, entretenimientos que le insinuó desde su juventud el conde-duque, para tener al rey distraído y quedarse él como único director del gobierno». Y poco más adelante especifica: «de la música, la escasa perfección de sus cantantes desmiente la opinión de que el rey entiende bien de este arte y, sin embargo, tiene un conocimiento más que ordinario, bastando por lo demás a Su Majestad el bien regulado concierto de las propias pasiones, que lo califican por óptimo entre los Príncipes mejores del siglo presente». Era abril de 1659. Esta anécdota nos da las claves de dos cuestiones fundamentales para entender la música del barroco: su diversidad y su capacidad para mover los afectos o pasiones.

No es extraño Domenico Zane encontrara mejorables a los cantantes de la real capilla de Felipe IV. El veneciano debía de tener en su memoria auditiva las armonías policorales de la basílica de San Marco que le parecerían magníficas en comparación con la estrechez de la capilla del Alcázar y su difícil acústica. Pero también su referencia a la baja calidad de los cantantes puede estar relacionada con una tendencia que experimentó la música en Venecia durante la primera mitad del siglo XVII. Un cambio que tardaría varias décadas en asentarse en la música de arte española. Se trata del auge de la monodia, o de la música vocal para una sola voz con acompañamiento.

Frente a la polifonía y complejidad de la escritura vocal en los siglos anteriores, el siglo XVII prefirió la reducción del número de voces. En estrecha relación con este proceso está la experimentación de un buen número de cantantes que desde finales del siglo XVI desarrollaron nuevas técnicas de canto, principalmente en la corte de Florencia, aunque recogiendo tradiciones anteriores y procedentes de otros lugares (Roma, Nápoles in primis). Por ejemplo, Giulio Caccini (1551-1618) o Jacopo Peri (1561-1633). A un periodo poco posterior pertenece la cantante Barbara Strozzi. Eran a su vez compositores e instrumentistas: durante el barroco, de hecho, el músico por excelencia era el músico de voz, el cantante, que solía tener una formación integral, dominando el arte de la composición y tocando varios instrumentos. Por otra parte, desde el punto de vista del mecenazgo, el canto a voz sola o monodía era percibido como una representación metafórica del príncipe mismo (según una idea del musicólogo John Walter Hill). Este tipo de música se distinguía, además, por su expresiva espontaneidad y por el virtuosismo: ambas características pueden identificarse con valores más generales tales como la individualidad, la estupefacción, la fuerza, el poder y la dominación. Y en tanto en cuanto se trataba de un estilo novedoso, su presentación e identificación con un mecenas eran reflejo de la sagacidad y eficacia de éste.

La preferencia por la voz solista cristalizó, pues, en Venecia y la ilustran los libros de madrigales de Claudio Monteverdi (1567-1643), aunque también los motetes, género religioso de formato breve. Madrigales y motetes tendieron cada vez más a reducir el número de voces. Pero el género en el que eclosionaron todas estas novedades y que mejor representa la modernidad del siglo XVII fue la ópera. Un tipo de espectáculo cortesano que hubiera quedado como un experimento extravagante más de las cortes del norte de Italia de no haber confluido, precisamente en Venecia, con un sistema de producción establecido, relativamente económico y fácilmente exportable como era el de los teatros públicos. Zane bien pudo haber asistido a la última ópera (comercial) de Monteverdi, L’incoronazione di Poppea, epítome de la música del barroco. Francesco Cavalli (1602-1676), Alessandro Scarlatti (1660-1725) y George Frideric Handel (1685-1759) fueron los principales compositores que perfeccionaron el género durante las tres generaciones siguientes, llevándolo hasta su madurez en pleno siglo XVIII.

Quizá sería mejor hablar de «las músicas» del barroco. Precisamente la apreciación del embajador nos sugiere que lo que escuchó en la corte de Felipe IV era muy distinto de estos géneros italianos (venecianos). Lorenzo Bianconi señaló esta riqueza, esta multiplicidad de músicas del siglo XVII observando que la denominación “música barroca” es críticamente improductiva. Siendo un término que se aplica con propiedad a la arquitectura romana de mediados del siglo XVII y a la unidad de estilo que de ella emana es, sin embargo, problemático cuando se aplica a la música, pues tiende a minimizar la variedad sonora de un siglo poliédrico en sus declinaciones musicales. Un siglo en el que conviven los géneros antes citados, pero también las músicas heredadas del siglo XVI (el propio Bianconi subraya cómo el compositor más interpretado del siglo XVII fue probablemente Palestrina). Y un siglo en el que se consolidan, en cada país, diferentes estilos nacionales. Nada tienen que ver con identidades ni reivindicaciones románticas. De hecho, no son incompatibles con «un concepto universal de música [al] que las distintas tradiciones nacionales aportan sus progresos y sus maneras de interpretarla» (en palabras de Juan José Carreras). En definitiva, una polifonía de géneros, estilos y prácticas muy variadas. Esa pluralidad es, también, la que provoca el revelador comentario del embajador veneciano.

Francesco Borromini: Interior de Sant’Ivo alla Sapienza. Foto: Wikimedia Commons.

Justo diez años antes del informe de Zane se publicó el Tratado de las pasiones del alma de René Descartes. El musicólogo Richard Taruskin, haciendo propia la observación de Bianconi sobre la ineficacia del término “barroco” aplicado a la música, propone de hecho denominar a este período de la historia de la música «the Cartesian period». Descartes propuso llevar al extremo el dualismo mente-materia, haciendo posible la idea del conocimiento objetivo y de la representación. Taruskin argumenta que una gran cantidad de música del período 1600-1750 busca representar objetos racional y sistemáticamente y con exactitud, además de que se formularon reglas para hacerlo. Las emociones no escapaban a tal sistematización dualista, pues eran concebidas como objetos. Las pasiones eran el negativo (que quedaba impreso en el alma) de las acciones exteriores. Es decir: la manera en que el alma quedaba afectada por lo que ocurría en el mundo físico, material. Y, entendiendo su mecanismo (en el sentido de Galileo y de Copérnico), era posible simplificarlas y clasificarlas. Es lo que hace Descartes en su tratado, sistematizando una teoría, la de los afectos, que se remonta a la antigüedad clásica. A tales movimientos de los cuerpos, correspondían tales pasiones. De tal manera que algunos teóricos alemanes como Johann Mattheson (1681-1764), a principios del siglo XVIII, sistematizaron la equivalencia entre esas pasiones, esos movimientos y los distintos componentes de la música: sus armonías, ritmos y melodías.

Charles Le Brun: Estudios de expresiones. Foto: Wikimedia Commons.

Una vez más, el género donde eclosionó toda esta reflexión fue la ópera: las arias de las óperas representaban esas pasiones. La acción se basaba de hecho en el contraste, en la variedad de las mismas: el drama de los afectos. Una acción externa al personaje, daba lugar a una emoción que permanecía en él durante un tiempo hasta que otra acción distinta la modificaba, dando paso a un afecto contrastante. El actor-cantante no solo comunicaba durante el aria esa pasión, sino que la transmitía, la insuflaba, por el mismo mecanismo cartesiano, al público que quedaba tan «afectado» como el propio solista.

Francesco Battaglioli: Decorado para Armida Placata. Madrid, Museo Nacional del Prado.

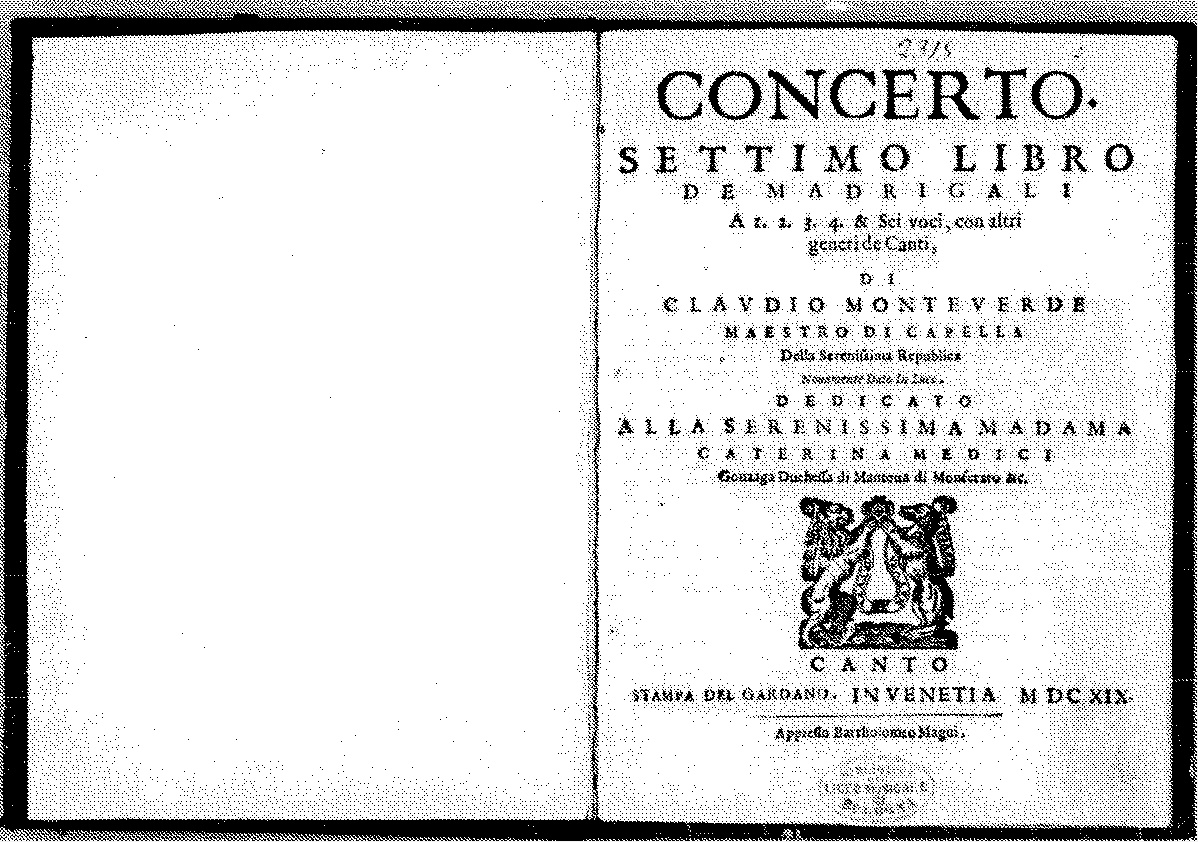

En el mismo universo de los afectos, de su anatomía y su control, la virtud del buen gobernante estaba en saber dominar sus propias pasiones. A eso se refiere Zane cuando afirma que Felipe IV era capaz de concertar sus propias pasiones. No es casual que concerto sea la palabra con la que Monteverdi titula su Séptimo libro de madrigales (publicado en 1619). Lo que necesita ser «concertado», son cosas distintas en su naturaleza, «que no se coordinarían ni armonizarían espontáneamente o de forma natural» (de nuevo en palabras de Bianconi). Y esto incluye a los objetos musicales: voces con instrumentos, solistas con grandes masas (corales e instrumentales), pero también diferentes estilos de canto, de danza, de recitativo. En el imaginario veneciano y cartesiano, lo mismo era concertar música que las pasiones contrastantes del alma del monarca. Y quien sabía de música, sabía por tanto de política o de gobierno.

Claudio Monteverdi: Séptimo libro de madrigales.

En Monteverdi encontramos una clave más del gusto moderno en música, de la música que era, para ellos, moderna: la que equivale en el siglo XVII al arte de Bernini y de Borromini. Es el poder de la palabra para dominar a los sonidos. Frente a una práctica donde la armonía, la pulcritud de los sonidos simultáneos ordenados según unas estrictas normas (las del contrapunto), dominaba la composición, Monteverdi propone una sonoridad sometida al dictado del texto, al sentido de las palabras, de la poesía puesta en música. Se recuperaba así un concepto de melos, de «melodia» (sin tilde) que se remonta a Platón y en el que tenían la misma importancia los tres elementos constituyentes de la música: la armonía (el sonido), el número (el ritmo) y la palabra. El hermano del compositor, Giulio Cesare, lo explica así en una dichiaratione publicada como apéndice a los Scherzi musicali (1607): «La música trata de la perfección de la ‘Melodía’: de esta manera, la armonía se transforma en sierva del texto, y el texto en dueño de la armonía. A este pensamiento tiende la segunda práctica o lo que es lo mismo, el uso moderno».

Columnata de Bernini para la Basílica de San Pedro desde la cúpula. Foto: Wikimedia Commons.

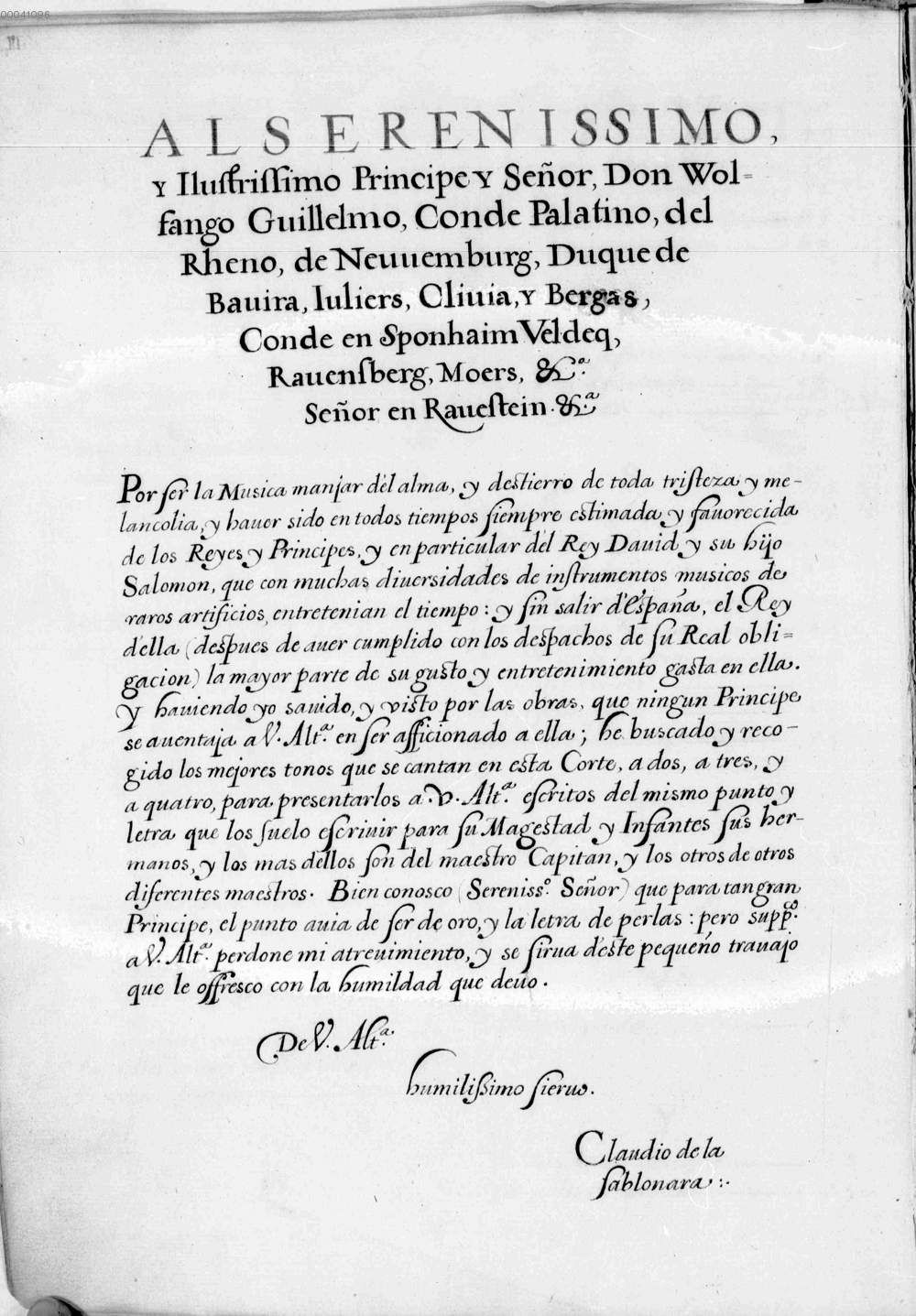

Domenico Zane recogió en su relación de la corte madrileña los últimos compases de la época de Felipe IV. Otro noble viajero y musicófilo, Wolfgang Wilhelm, conde de Neoburgo y duque de Baviera había visitado Madrid entre 1624 y 1625, apenas estrenado el nuevo reinado. Se quedó tan impresionado por la música que escuchó, que el «apuntador de libros» (esto es, el copista) de la Capilla Real, Claudio de la Sablonara, decidió ganarse su favor regalándole un manuscrito con música. Sablonara explica en la dedicatoria que buscó y recogió «los mejores tonos que se cantan en esta Corte» cuyo rey, después de haber cumplido con su obligación, gastaba en la música «la mayor parte de su gusto y entretenimiento». Se trata de un cancionero, es decir, una recopilación de «tonos» o canciones sobre romances nuevos y otros metros poéticos similares. Es, en palabras del musicólogo Álvaro Torrente, la «música de plata en un siglo de oro». Y es un ejemplo de otra función más de la música del barroco: fomentar el ocio de los desocupados lectores… y oyentes. Juntar la mejor poesía del siglo de Oro con la música de los compositores más sobresalientes de la época como Juan Blas de Castro (mencionado por Lope de Vega en su Arcadia) debía de ser, sin duda, una fuente extrema de primoroso deleite. Algo de esto tuvo que pensar Claudio de la Sablonara cuando, en la misma dedicatoria de su famoso cancionero, explicaba, muy cartesianamente, que se había decidido a recoger aquellos tonos «por ser la música manjar del alma, y destierro de toda tristeza y melancolía».

Claurdio de la Sablonara: Dedicatorio del Cancinonero. Foto: musicaantigua.com